Dany

LAFERRIÈRE

ダニー・ラフェリエール

Né en 1953

« L'art du repiquage :

présences du Japon de Léon de Rosny à Dany Laferrière »

Michaël FERRIER,

D’après le Japon,

Laurent Zimmermann (dir.),

Colloque international de l’École Normale Supérieure, Nantes, Ed. Cécile Defaut, 2012, p. 55-82

Dans les bibliothèques, un « fantôme » est une fiche, une planchette mise à la place d'un ouvrage ou d'un document pour signaler qu'il a été emprunté ou classé ailleurs. Quelque papier donc, qui provoque à la fois surprise et désappointement, mais suscite aussi une curiosité nouvelle, car il fait signe en même temps vers un déclassement et vers un déplacement.

Mais, par coïncidence, « fantôme » est aussi un terme de technique musicale : quand on frappe une touche de piano, une harmonique de la note émise peut correspondre exactement à la fréquence selon laquelle une autre corde a été accordée. Cette corde se met alors à vibrer à son tour, par "sympathie" en quelque sorte, de façon audible. Ce phénomène est appelé : « Fantôme ». J’ai déjà utilisé ce mot dans un de mes romans pour évoquer une série de personnages de l’Histoire de France qui, sans y avoir toute la place qui pourrait ou qui devrait être la leur, y vibrent toutefois d’une manière singulière et irremplaçable [1]. Je le reprends ici pour décrire une série d’emprunts, de croisements ou d’interférences dont on parle peu ou pas, à peu près invisibles dans le champ éditorial – et même, à quelques exceptions près, dans celui de la japonologie traditionnelle.

[1] Voir : Sympathie pour le Fantôme, Gallimard, 2011.

« Fantôme

est un terme qui renvoie à la fois à la notion d’emprunt, à l’univers des livres et à celui de la musique, autant dire à une certaine qualité d’écoute. »

Spectres, Fantômes, Apparitions, Paris, 1863

Source : Autour d'ici, le blog d'Olivier Goetz

« Fantôme » est un terme qui renvoie à la fois à la notion d’emprunt, à l’univers des livres et à celui de la musique, autant dire à une certaine qualité d’écoute. Ce n’est donc pas le hasard si je choisis ce mot pour évoquer aujourd’hui des vibrations entre la France et le Japon, qui ont été jusqu’ici non seulement trop peu étudiés mais aussi assez mal théorisés. Comme je le notais en effet, dans le premier chapitre de mon essai Japon : la barrière des rencontres [2], le terme de « japonisme » renvoie aujourd’hui de manière très visible, et même spectaculaire et ultra-majoritaire, au domaine des arts plastiques, à la peinture et plus particulièrement aux estampes, c’est-à-dire au grand marché des images.

Or, il existe toute une série d’accouplements, d’entrecroisements ou d’intersections qui ne passent pas par ce filtre. Ils sont le fait de personnages à la fois effacés et haut en couleurs, qui se situent à la lisière des deux univers culturels – et souvent de quelques autres – et sont, pour cette raison même, difficiles à classer et parfois même à repérer dans la nomenclature théorique qui est celle des XIXe et XXe siècles, et reste encore en grande partie la nôtre. Archive volatile, points clignotants : loin de la mémoire monumentale qui est aujourd’hui de règle, dans les circuits discrets de la mémoire, ce sont pour ainsi dire des étoiles invisibles, mais qui sont comme ces « particules dotées d’une énergie d’autant plus grande qu’elles sont elles-mêmes plus petites et plus difficiles à discerner. » [3] De ces personnalités oubliées ou méconnues, passeurs furtifs aux vies peu illustres, j’ai déjà donné un exemple avec Maurice Pinguet, dont j’ai republié quelques textes introuvables et inédits aux éditions du Seuil [4]. Je voudrais présenter aujourd’hui un autre de ces « fantômes », Léon de Rosny, retracer son parcours et réévaluer son importance, aujourd’hui curieusement sous-estimée.

Puis, j’essaierai de montrer combien l’intérêt pour le Japon s’est aujourd’hui maintenu mais aussi comment il s’est modifié, en prenant l’exemple d’un autre passeur atypique – et bien vivant celui-ci : l’écrivain haïtien Dany Laferrière. Comparaison insolite, voire incongrue ? Sans doute. Mais dans cet arc tendu entre la fin du XIXe siècle et le début du XXIe, prend place à mon avis une évolution instructive, qui révèle peut-être mieux que d’autres parallèles plus attendus tout ce qui s’est à la fois perpétué et déplacé dans le rôle que joue le Japon au sein de nos systèmes de représentation.

[2] Michaël Ferrier, Japon, la Barrière des rencontres, Nantes, Éditions Cécile Defaut, 2009.

[3] Jean-Yves Jouannais, Artistes sans œuvres - I would prefer not to, éditions Hazan, 1997.

[4] Maurice Pinguet, Le Texte Japon, introuvables et inédits,

réunis et présentés par Michaël Ferrier, Seuil, 2009.

1. Léon de Rosny, le précurseur oublié

« Voilà bien l’homme le plus étonnant que j’ai rencontré en Europe ! »

Fukuzawa Yukichi, 1862

Source : Wikipédia

Léon de Rosny (de son nom complet Léon Louis Lucien Prunol de Rosny) est né près de Lille en 1837 et mort à Fontenay-aux-Roses en 1914. 1837-1914 : disons, pour le situer, qu’il est de la même génération que Whistler et Degas (tous deux nés en 1834), c’est-à-dire qu’il appartient à la grande génération du japonisme européen. Or, s’il revêt pour l’apprentissage et la diffusion de la langue japonaise la même importance que ces deux artistes en peinture, il reste aujourd’hui une figure marginale des relations franco-japonaises. C’est un paradoxe : de Rosny, on sait qu’il a été l’auteur de la première méthode de langue japonaise en France (rédigée en 1854, publiée en 1856), et le premier à ouvrir un cours de japonais à l’École des Langues Orientales, le mardi 5 mai 1863. Il deviendra par la suite le premier titulaire de la chaire de langue japonaise créée en 1868, au moment de l’ouverture du Japon, an 1er de l’ère Meiji. C’est généralement tout ce qu’on dit de lui. C’est tout et c’est bien peu.

Car un aperçu un peu plus complet de la vie et des méthodes de travail de Rosny, si on les replace dans son contexte mais aussi si on les compare au nôtre, nous fournira des renseignements précieux, non seulement sur les conditions d’apprentissage en France de la langue japonaise mais aussi sur les conditions de production d’un ensemble de connaissances sur – ou d’après – le Japon, qui peuvent encore avoir quelque importance aujourd’hui. La trajectoire de Léon de Rosny a en effet une indéniable valeur documentaire, qui se déploie sur une quarantaine d’années d’enseignement et de publications, mais elle est surtout indicative d’une méthode qui, pour démodée qu’elle soit sur certains points, n’en est peut-être pas moins instructive pour notre temps. Cette méthode, quelle est-elle ? Pour le savoir, il importe de retracer le parcours de Rosny et d’essayer d’en cerner les principales caractéristiques.

A) DE L'IMPORTANCE DES

LANGUES ET DE

L'ÉRUDITION

Source : Bibliothèque Nationale de France

Source : Bibliothèque Nationale de France

Rosny est issu d’une famille de gens de lettres, et plus exactement de bibliophiles et d’auteurs du Nord de la France (Valenciennes et la banlieue de Lille), qui a commencé par prendre des cours de chinois auprès de son maître Stanislas Julien, titulaire de la chaire de langues et littératures chinoise et tartare-mandchoue au Collège de France, sinologue à la réputation bien établie. Mais Rosny s’intéresse très tôt à beaucoup d’autres langues : les langues asiatiques, comme le coréen et la langue annamique, mais aussi les langues sémitiques et même mayas. C’est lui par exemple qui découvrira et identifiera un des trois codex mayas existant, de manière tout à fait insolite d’ailleurs puisqu’il le dénichera près d’une cheminée, dans une corbeille à papier de la Bibliothèque impériale de Paris en 1859. La découverte est de taille : le Codex Perez, aujourd’hui intitulé Codex de Paris, est un manuscrit maya d’une valeur inestimable, permettant de déchiffrer l’écriture hiératique yucathèque et contenant nombre d’informations rares sur les rituels religieux, les prophéties, un almanach de prédictions et un calendrier zodiacal. On n’en a jusque aujourd’hui pas épuisé toutes les ressources.

Cette curiosité philologique plurielle va se resserrer progressivement sur la langue japonaise, sans jamais perdre de vue les autres cependant. La langue japonaise, cet « artifice du démon, ayant pour objet d’augmenter les peines des ministres du Saint Évangile » (comme la décrit le Père mexicain Biscayen, auteur lui-même d’une grammaire japonaise en langue espagnole), Rosny va l’apprendre incroyablement vite, si on prend en considération les conditions de l’époque. Il a 17 ans quand il entreprend la rédaction de la première grammaire japonaise en langue française, 19 ans quand il la publie, et à peine 26 ans quand il devient le premier professeur de cours de japonais en France.

Il va également se lancer dans une série de traductions : en 1871, il publie le Shi-ka-zen-yô (mot à mot : « Feuilles choisies de poésies sino-japonaises »), une anthologie de « poésies anciennes et modernes des Insulaires du Nippon » selon ses propres termes, devenant ainsi le découvreur de la poésie japonaise en France (le deuxième en Europe, après l’Angleterre). Le Japon va également stimuler sa créativité : il sera aussi le premier à l’utiliser dans une perspective littéraire, avec sa pièce de théâtre Le couvent du dragon vert, qu’il présente comme un « drame japonais » et qui sera jouée au théâtre de l’Athénée oriental le 22 décembre 1871, 18 ans avant Judith Gautier et sa Marchande de sourires, 58 ans avant Le soulier de satin de Claudel [5].

Source : Bibliothèque Nationale de France

[5] La pièce, signée du pseudonyme de Leone d’Albano n’aura pas un grand succès, mais fera des émules, comme La belle Saïnara d’Ernest d’Hervilly, « comédie japonaise en un acte », jouée au Théâtre de l’Odéon en 1876 et qui sera reprise à la Comédie-Française en 1893. Dominique Chipot note que Zacharie Astruc avait écrit dès 1863 une féerie japonaise, L’île de la Demoiselle, mais que cette pièce ne fut jamais jouée au théâtre (La lettre du haiku, n° 24, avril 2009).

Cet accent porté sur la langue et les livres est tout à fait remarquable pour l’époque, car il s’agit précisément de tout un pan de la culture japonaise laissé dans l’ombre par le japonisme le plus voyant, celui des grandes expositions et du marché des estampes. Il s’agit d’une approche culturelle et scientifique, et non pas seulement mercantile, même si Rosny a tout de suite compris l’intérêt économique que peut aussi représenter l’Empire du Soleil levant : mais justement, dans sa perspective, ces deux perspectives doivent être alliées et non pas séparées [6].

Le modèle déclaré de Rosny, c’est Siebold, le médecin et naturaliste bavarois, encyclopédiste bien connu, premier enseignant de japonais en Europe (à l’Université de Leyde). Mais l’entreprise de Rosny, même s’il n’en souffle mot, ne peut pas ne pas faire penser également à celle d’Émile Littré. Lorsqu’en 1863, Rosny ouvre le premier cours de japonais dans ce qui deviendra l’École des Langues Orientales, Littré commence précisément la publication de son Dictionnaire, qui a été rédigé de 1847 à 1865, dans le même temps où Rosny s’obstine à déchiffrer et à défricher la langue japonaise. Quelque chose de l’esprit des Lumières, ouvert, curieux, philologique et vulgarisateur, passe encore à cette époque par ces érudits aussi minutieux qu’ambitieux.

Portrait de Siebold par Kawahara Keiga, c. 1820

Source : Saga Prefectural Museum of Art, 1991

[6] « Les intérêts commerciaux de l’Europe avec un peuple de cette trempe ne peuvent que s’accroître rapidement de jour en jour. L’étude de la langue japonaise devient donc, à des titres très divers, d’une opportunité et d’un avenir également incontestables », « De l’enseignement de la langue japonaise », in Revue orientale et américaine, vol.IX, 1864, p. 28, cité par Thierry Decoster, http://membres.lycos.fr/cherrycell/rosny.htm (qui n'est plus hélas disponible en ligne).

Dictionnaire Emilé Littré, 1863

B) COURIR APRÈS LES

RENCONTRES

Il ne s’agit pas pour autant pour Rosny de s’enfermer dans une tour d’ivoire ou une pagode de papier, mais de coupler cette érudition luxuriante avec une passion pour les rencontres. Rosny a 25 ans quand, en 1862, le gouvernement japonais envoie ses premières missions d’information en Amérique et en Europe. Il va alors carrément investir l’hôtel des Japonais de passage à Paris, d’une manière qui provoquera à la fois le rire et l’admiration chez ses interlocuteurs nippons.

Le témoignage de Fukuzawa Yukichi, membre de cette première délégation, est ici éloquent. Revenu au Japon, Fukuzawa écrira un ouvrage capital : le Seijô-jijô (qu’on traduit en anglais par Western things, et qu’on pourrait traduire en français par L’état de l’Occident). C’est un bilan de son voyage qui ouvrira bien des pistes à la modernisation du Japon et qui est nourri entre autres de longues conversations avec Rosny. Voici comment il y raconte leur première rencontre [7] :

« 22/09/1862. Arrivée du Français Rosny. Cet homme comprend le japonais et connaît parfaitement l’anglais. Il nous a suivi de Paris à La Haye et a voulu nous rencontrer jusqu’à Berlin. Mais comme entretemps nous étions déjà partis pour la Russie, il nous a rejoints à Saint Petersbourg, si bien qu’il a fait 800 lieues (3200 km) et dépensé plus de 400 francs pour voir des Japonais : voilà bien l’homme le plus étonnant que j’ai rencontré en Europe ! »

Photo prise par Philippe-Jacques Potteau,

officier de l'ambassade japonaise,

lors du voyage de Fukuzawa en Europe en 1862

Source : Wikipédia

[7] Fukuzawa Yukichi chosakushû 1. Seiyô Jijô, Tokyo, Keio gijuku daigaku shubankai, 2002. Je traduis.

C) LOCAL ET GLOBAL,

SOCIABLE ET SAVANT

Un autre apport de Rosny réside dans la création de sociétés savantes, et plus exactement dans la perspective d’un réseau mondial de sociétés savantes locales, dans une approche pluridisciplinaire qui confine parfois à un éclectisme déroutant, et qui est le pendant de l’esprit d’érudition et de la savante philologie déployés par ailleurs. Rosny fondera tout au long de sa vie plusieurs sociétés de ce type, à commencer par la Société d’ethnographie qu’il lance en 1859, lointaine ancêtre de celle que fondera Marcel Mauss… 58 ans plus tard. En 1872, c’est aussi lui qui ouvre le premier Congrès pour « la coopération scientifique entre le Japon et l’Occident » : « le projet du Congrès, explique un journal japonais de l’époque, est d’échanger des idées entre les japonistes et les japonisants et de s’entendre sur les questions d’intérêt général pour leurs études réciproques. » « Coopération », « échanger », « s’entendre », « études réciproques » : le ton est donné. Il ne s’agit pas seulement pas d’étudier le Japon ou le japonais, de produire un corpus de connaissances sur le Japon, mais bien de s’insérer dans un échange fécond et réciproque entre le Japon et d’autres pays.

Photo de Franck, 1868

Source : Pensees extraites des ouvrages de Leon de Rosny : publiees pour lui etre offertes a l'occasion de sa 3e reelection a la presidence de l'Alliance Scientifique, et suivies d'une notice biographique & bibliographique avec heliogr.., Paris, Alliance Scientifique Universelle, 1897.

Source : Bibliothèque Nationale de France

Cette ambition mondialisante avant l’heure ira très loin, non sans engendrer quelques effets comiques. Sur la couverture du premier exemplaire de la Grammaire japonaise de Rosny que j’ai pu me procurer, on peut lire par exemple la présentation suivante :

« Léon de Rosny, Secrétaire de la Société d’Ethnographie, Membre du Conseil de la Société asiatique de Paris, de l’Athénée oriental et du Comité d’archéologie américaine, Correspondant de la Société orientale de New York, de la Société impériale des Sciences et Lettres de Lille, de la Société havraise d’Études diverses, Officier de l’Ordre du Lion et Soleil de Perse de l’Ordre du Nichan-Iftikhar de Tunis, etc. »

Source : Wikipédia

On reste rêveur devant cette « Société havraise d’Études diverses » et ce « etc. » final… Croyant au départ à quelque parodie qui serait bien dans le goût de la deuxième moitié du XIXe siècle, entre Offenbach et le Chat noir, j’ai vérifié minutieusement : tous ces organismes et ces ordres ont bel et bien existé, y compris le Soleil de Perse du Nichan-Iftikhar de Tunis, dont le général Eisenhower par exemple a été décoré. On peut évidemment se gausser d’un tel déluge d’appartenances et du goût qu’il révèle pour une certaine mondanité. On peut aussi y déceler les travers habituels d’une ambition carriériste faisant feu de tout bois, selon une méthode bien éprouvée qui n’a pas, c’est le moins qu’on puisse dire, disparu avec Rosny et fait encore rage aujourd’hui dans les milieux universitaires. Mais ce serait une erreur, je crois, de n’y voir qu’un snobisme des “petits noyaux”, des “petits groupes” et des “petits clans” à la Verdurin, ou le paravent académique d’un énorme arrivisme égocentrique. Car mettre sur le même plan Paris, New York, Lille et Le Havre, vouloir percer les mystères de la langue japonaise en la reliant à toutes les autres, accorder autant d’importance à l’interprétation d’un calendrier zodiacal maya qu’aux écritures sacrées de la presqu’île trans-gangétique (ce sont quelques-uns des objets de recherche de Rosny)… ce tempérament mobile, cette perspective à vol d’oiseau, cette aérostation érudite si j’ose dire, voguant dans l’atmosphère raréfiée d’un savoir se voulant à la fois pointu et panoramique, est aussi un effet d’époque.

1863 : c’est comme nous l’avons vu la date du premier cours de japonais, et celle de la publication du dictionnaire de Littré, mais c’est aussi la sortie de Cinq semaines en ballon. Ce roman de Jules Verne, l’un de ses plus grands succès, relate l’exploration aérienne et mouvementée du continent africain par une escouade de baroudeurs scientifiques, aussi savants et distingués qu’un peu azimuthés. C’est enfin l’époque de Schliemann, le découvreur de Troie et de Mycènes, que Rosny rencontre d’ailleurs en Espagne dans sa jeunesse (et qui a lui aussi écrit un livre sur le Japon, en 1867). Bref, c’est le temps des aventuriers du savoir, que Louis-Ferdinand Céline croquera avec génie quelques années plus tard dans le personnage d’encyclopédiste survolté de Courtial de Pereires [8].

Nous sommes ici dans la perspective d’un savoir englobant et pour ainsi dire ascensionnel, délirant à force de positivisme, cherchant « la riche moisson que la science pourrait reconnaître dans les perpétuelles publications de ces insulaires », comme l’écrit Rosny lui-même. « Publication perpétuelle » oui, et plurielle, visant à recouvrer le vaste savoir du monde, à réduire son énigme, à l’éclairer et à l’unifier, dans un grandiose tableau transdisciplinaire du genre humain. « La rumeur du monde » (世の噂 – yo no uwasa), tel est le titre du journal en japonais – là encore, il est novateur – que Rosny tentera de faire paraître dans les années 1868-1870, et qui ne connaîtra que deux tirages : titre qui éclaire son entreprise, qui le replace dans son époque mais lui donne également une résonance certaine pour des oreilles d’aujourd’hui.

[8] Céline, Mort à crédit (1936).

Jules Verne, Cinq semaines en ballon

édition originale illustrée par Riou et de Montaut,

Hetzel & Cie, Paris, 1863

En 1890, Rosny entre au conseil d’administration de l'École coloniale, dans laquelle il prodiguera dès l’année suivante des cours de chinois épistolaire. Il commence également une série de conférences sur le bouddhisme à la Sorbonne, qui obtiennent un vif succès, notamment auprès de plusieurs femmes enthousiastes que l’on surnomme les « rosniennes ». Il est au sommet de sa gloire… et au bord du précipice.

C) ROSNY,

ÇAKYA-MOUNI

La fin de la carrière de Rosny n’est en effet pas tout à fait conforme à celle qu’on pouvait attendre du prestigieux titulaire de la chaire de japonais de l’École des Langues Orientales. Critiqué vers la fin de sa vie, parfois à juste titre, par des spécialistes plus jeunes de la langue japonaise – certains qui, sans lui, n’auraient peut-être même pas existé –, vilipendé pour un savoir et une méthode linguistiques jugés par trop hasardeux (il est vrai qu’il n’est jamais allé au Japon, parle un japonais obsolète, truffé de formules de politesse livresques, et qu’il commet des fautes de kanjis que ne ferait pas un étudiant de première année aujourd’hui), Rosny se trouve de surcroît de plus en plus isolé par une vie sociale polémique et une vie sentimentale chaotique.

En 1892, stimulé peut-être par le succès de ses conférences en Sorbonne (qui sont suivies de « promenades philosophiques » où les « rosniennes » accourent en nombre), il fonde une École du bouddhisme éclectique. Un coup d’œil à la table des matières du livre consacré à ce sujet laisse perplexe : après une fort savante « Définition », et un début consacré au « Dogme » et à « l’Enseignement moral », la suite fluctue allègrement entre des considérations philosophiques, mystiques et presque poétiques, ondoyant entre « Transformisme et Transmigrations », et conduisant le lecteur de « La Progressivité suffisante » (p. 78) à « La Révélation intime » (p. 86) et jusqu’à « La Récompense légitime » (p. 99)…

C’est une des dernières tentatives de Rosny pour s’imposer durablement sur la scène de la japonologie européenne. L’année suivante, en 1893, sa candidature est retoquée au Collège de France, où on lui préfère Édouard Chavannes, plus jeune – il est de vingt-huit ans son cadet – et plus sérieux : ancien élève de l'École Normale et de l'École des Langues orientales, il est reconnu comme l’un des meilleurs spécialistes de la Chine ancienne de son temps. Rosny est également refusé à l’Institut.

C’est le début d’une longue série de déboires. Il se lance d’abord, en 1903, dans un grand procès contre les frères Boex, plus connus aujourd’hui sous le pseudonyme de Rosny (dont l’écrivain Joseph Boex, J.-H. Rosny aîné). C’est précisément ce pseudonyme qui suscite sa colère : l’Officier de l’Ordre du Lion et Soleil de Perse n’apprécie guère en effet la coïncidence et allume contre le futur auteur de La guerre du feu (1909) et son frère une charge incendiaire, arguant que « des confusions regrettables se produisaient et que sa célébrité s'en trouvait amoindrie, voire retardée [9] » ! Rosny cite notamment aux débats une lettre de Tolstoï, lui demandant s’il n’était pas l’un des frères Rosny, mais cela ne l’empêche pas de perdre son procès (arrêt confirmé – car Rosny a fait appel… – par la cour d’appel de Paris). Il en gardera une image publique très dépréciée : l’« insolite plaignant », comme l’appelait Huysmans [10] se voit donner une véritable volée de bois vert par le monde des Lettres de l’époque (Lucien Descaves, Marius-Ary Leblond, etc.) pour sa « revendication tracassière et ridicule » (Camille Lemonnier).

Quelques années plus tard, comme au jeu de l’arroseur arrosé, c’est au tour de sa propre femme de lui intenter un procès retentissant, qui fera même la une du New York Times, le 11 mai 1907, sous un titre éloquent :

« Eccentric life of famous Professor »

Que reproche son épouse à Léon de Rosny, au bout d’une union qui aura duré tout de même plus de 30 ans (ils se sont mariés en 1873), et dont sont issus pas moins de six enfants ? Un train de vie des plus étranges : Rosny va au lit au coucher du soleil, puis se relève entre minuit et une heure du matin et travaille jusqu’à 8 heures, heure à laquelle il part donner ses cours à l’École des Langues orientales. Souffrant d’insomnie, il oblige une servante à rester dans sa chambre au pied de son lit, sans faire un mouvement, sans même avoir le droit de lire ou de coudre. Toujours à la recherche d’une tranquillité absolue, et de plus en plus solitaire, il est aussi accusé de négliger ses propres enfants : son fils de 19 ans n’est pas autorisé à entrer dans sa chambre et se voit déposer devant la porte une somme quotidienne de trois francs en guise d’argent de poche.

Une du New York Times, 1907

[9] Georges Casella, Les célébrités d’aujourd’hui : Joseph-Henry Rosny, bibliographie critique illustrée d’un portrait-frontispice et d’un autographe, suivie d'opinions et d'une bibliographie, Paris,

Bibliothèque internationale d’édition, 1907.

[10] Expression rapportée par les Mémoires de J.-H. Rosny aîné qui, même s’il n’est évidemment pas très objectif, donne de l’évènement un compte-rendu savoureux : « Huysmans m'a témoigné le plus vif intérêt lors de mon procès avec Léon de Rosny. Il considérait la seule possibilité de tels procès comme une sauvage iniquité et je me souviens d'une promenade où il disait : « Comment l'idée peut-elle entrer dans la tête d'un homme... qui ne doit pas être un intégral crétin... d'enlever à un écrivain un nom illustré par vingt romans...

C'est aussi incompréhensible que si un savant déclarait

vouloir en scalper un autre devant l'Institut... »,

Mémoires de la vie littéraire, Paris, G. Crès et Cie, 1927.

Source : Bibliothèque Nationale de France

Isolé et incompris dans sa vie sociale et professionnelle comme dans sa vie familiale et sentimentale, nanti à la fois d’un savoir périmé et d’une réputation exécrable, Léon de Rosny plonge alors dans un sommeil profond qui dure jusqu’à aujourd’hui. Son nom, qu’il mettait tant d’ardeur à défendre, ne sera même pas évoqué une seule fois lors du Congrès du Centenaire des Orientalistes, en 1973, alors qu’il en est le fondateur. Le passionné du Soleil levant, qui se met au lit dès que le soleil se couche et prétend désormais ne vivre que selon ses propres horaires, « Rosny-çakya-Mouni » comme l’appellent ses détracteurs, est entré dans un autre temps, scandé par l’étude et toujours à la lisière de plusieurs domaines de la connaissance, dans un savoir devenu irrécupérable.

2. Dany Laferrière, « écrivain japonais »

.jpg)

Cette esthétique du mince et du fluide,

très moderne, très vivante, très sautillante, c’est celle de demain...

Photo ©David Ignaszewski

Transportons-nous maintenant, environ un siècle plus tard, à la rencontre d’un écrivain haïtien qui semble n’avoir, hormis son goût pour le Japon, aucun point commun avec Léon de Rosny. Né à Port-au-Prince en 1953, il s’exile à Montréal en 1976 suite à l’assassinat d’un de ses amis journalistes sous la dictature de Duvallier. Puis il file à Miami, commençant ainsi un parcours singulier, qui « part de Petit-Goâve et rejoint Montréal, puis passe par New York, Miami et Port-au-Prince, puis revient à Miami et à Montréal » [11]. D’où une difficulté particulière à classer son œuvre : certains l’associent à la littérature haïtienne, d’autres au corpus québecois, d’autres encore à la francophonie ou aux écritures migrantes. En février 2008, Dany Laferrière va encore singulièrement compliquer la tâche de ses exégètes, en publiant un roman au titre surprenant : Je suis un écrivain japonais (Grasset, 2008).

[11] Interview avec Pascale Navarro, Voir, mars 2000.

UN RAPPORT AU JAPON

TRÈS INTENSE

ET TRÈS DISTANT

Un écrivain haïtien, vivant en Amérique du Nord, écrivant en français un livre où il déclare être « un écrivain japonais », voilà qui a de quoi surprendre. Que vient faire le Japon dans cette pérégrination ? On pourrait d’abord penser juste à un effet de mode ou à un intitulé provocateur. Après tout, Laferrière a le génie des titres qui sonnent ou qui claquent : Comment faire l’amour avec un Nègre sans se fatiguer (publié à Montréal en 1985, à Paris en 1989), Le goût des jeunes filles, Chronique de la dérive douce, Le charme des après-midi sans fin… Au fil de ces titres se dessine le paysage d’une œuvre qui fait penser à Proust, un Proust qui aurait épousé Marguerite Duras sous le parrainage d’Édouard Glissant et la tromperait avec Bukowski ou Frantz Fanon… bref, rebelle aux étiquettes, inclassable.

Mais ce n’est pas à mon avis ce goût pour l’insolite ou la provocation qui épuise ni qui explique le mieux ce titre superbe : il y a là un projet littéraire cohérent, de grande ampleur et d’une finesse admirable sous ses dehors fantaisistes. Projet où le Japon n’arrive ni tardivement ni au hasard : c’est en effet dès les premières pages de l’œuvre que le Japon apparaît dans l’œuvre de Laferrière, dans son premier roman. Il le rappelle lui-même dans un entretien à la Nouvelle Revue Française [12] : « Dans Comment faire l’amour avec un Nègre sans se fatiguer, il y a un chapitre où j’explique que le Nègre est fini, il sera remplacé par le Japonais, parce que les jeunes Japonais sont minces comme des boîtes de maquillage, donc les femmes peuvent les garder dans leur sac ! Et cette esthétique du mince et du fluide, très moderne, très vivante, très sautillante, c’est celle de demain. »

[12] Michaël Ferrier et Dany Laferrière, « Je suis un écrivain japonais »,

entretien réalisé le 8 octobre 2011 à Tokyo, Nouvelle Revue Française,

numéro 599/600, « Du Japon », mars 2011.

Édition japonaise d'Eroshima

trad. Tachibana Hidehiro, Fujiwara-shoten, 2018

『エロシマ』立花英裕訳、藤原書店、2018年

Dans le deuxième roman de Laferrière, le titre fait encore référence explicite au Japon, avec un mot-valise unissant deux noms propres aux résonances diamétralement opposées : Eroshima, qui se réfère à la fois à la mythologie grecque et à Hiroshima, et présente « le Japon des clichés », comme « quelqu’un qui vous montre un peu sa collection ». En fait, ce sont tous les livres de Laferrière sont peu ou prou travaillés par cette référence, y compris ceux qui n’en font pas mention explicite dès le titre, comme L’Énigme du retour :

« On parle de Je suis un écrivain japonais, de Eroshima, à cause des titres mais au fond ce n’est pas vrai : le plus japonais de mes livres c’est L’Énigme du retour. D’abord le thème, l’idée de rentrer avec son père de Tokyo pour le ramener dans son village natal, cette idée de rituel de la mort est au cœur de la culture japonaise. Et, derrière les mots, il y a en filigrane la figure de Bashô : on le voit dans son style, le dépouillement. Il y a Mishima aussi, dans son obsession d’Occident, parce que dans L’Énigme du retour, on retrouve les grands thèmes de la mythologie occidentale, que ce soit la mère qui attend – c’est Pénélope bien sûr – ou le fils qui rentre avec le père : on voit très bien que c’est Énée qui porte Anchise sur son dos pour rentrer au village, parce que le vieux père ne peut plus marcher. Cette attitude d’utiliser des mythes classiques de l’Occident pour essayer de décrire sa société, Mishima l’a fait avec Le Marin rejeté par la mer. L’Énigme du retour, je crois que c’est un livre très japonais [13].»

Édition japonaise de L'Énigme du retour

trad. Ogura Kazuko, Fujiwara-shoten, 2011

「帰還の謎 」小倉 和子 (翻訳)

藤原書店、2011年

Dans Tout bouge autour de moi, consacré au tremblement de terre de Haïti, Laferrière poussera encore plus loin cet entrecroisement, avec un principe de composition par fragments, qui fait bien entendu référence à une « structure sismique » (fragmentation, éparpillement) mais se nourrit également aux éclats poétiques des poètes japonais, notamment des grands maîtres du haïku. Comme il le dit lui-même, « c’est un rapport à la fois très intense et très distant [14] » qu’il entretient avec le Japon, référence discrète et omniprésente à la fois dans la plupart de ces livres.

[13] Ibid.

[14] Ibid.

L'ART DU "REPIQUAGE"

Quant à Je suis un écrivain japonais, on ne peut prétendre résumer en quelques phrases ce livre où un narrateur montréalais, noir de surcroît, se prend soudain pour un écrivain nippon. Roman à l’architecture raisonnée mais qui bouge sans cesse, où le narrateur passe la majeure partie de ses journées dans son bain ou couché sur son dos, lit Bashô et Mishima dans le métro, drague des Japonaises (dont quelques-unes sont de charmantes lesbiennes, car il s’agit aussi d’un roman sur l’identité sexuelle), et projette d’écrire un livre qu’il n’écrira pas et qui pourtant existe puisque nous l’avons sous les yeux. Mélange entre la fiction et le réel, réflexion amusée et profonde à la fois sur les troubles et les ravages de l’identité (identité raciale, sexuelle, de classe, identité toujours problématique de l’écrivain), critique subtile du système marchand, et notamment du monde éditorial qui croit pouvoir aujourd’hui se passer de l’essentiel, à savoir le livre lui-même – Je suis un écrivain japonais est tout ceci en même temps. Mais m’intéresse ici plus particulièrement la place du Japon dans ce dispositif. Comment un écrivain peut-il se dire « japonais » quel que soit son lieu de naissance et sa nationalité, et pour quels effets en tirer en dehors de celui de surprise ?

La clef de cette énigme nous est peut-être donnée dès les toutes premières lignes du livre, dans l’exergue emprunté à un poème de Bashô :

Première leçon de style

les chants de repiquage

des paysans du nord

Le repiquage : cette opération de transplantation dans un semis ou, pour rester dans le domaine sonore et musical, cette technique de réenregistrement perpétuel, nous donne une idée assez juste je crois de la pratique de l’écrivain Laferrière et de son usage à la fois ludique et stratégique du Japon.

Tout au long du livre vont se trouver ainsi réutilisés, ou pour mieux dire replantés – dans une sorte d’effervescence de pépinière – de grands écrivains japonais comme Tanizaki, Mishima ou Bashô, soudain transplantés dans la vie quotidienne d’un Haïtien vivant au Québec et écrivant en français. On le voit : il n’y a pas seulement là une accumulation, un entassement de signes japonais qui viseraient à produire un discours critique ou élogieux sur le Japon (comme chez Loti ou ses épigones modernes par exemple), mais une pulsation, une vibration qui se tisse entre la réalité japonaise et l’expérience québécoise d’un enfant d’Haïti. En d’autres termes, le Japon n’est plus seulement ici un objet d’études ou d’admiration : c’est une pratique active, un mode de connaissance.

Statue de Bashô, Yamadera (temple Risshaku), 2012, Yamagata

Source : Flickr de Kimon Berlin

C’est où je voudrais en venir pour conclure : si le Japon est aujourd’hui à la mode, s’il fleurit dans les références de nombreux écrivains, cela ne doit pas nous leurrer et nous laisser croire à une pratique étale et homogène. On peut être affecté de plusieurs manières très distinctes et à bien des égards très différentes par ce pays, et on peut même en avoir des usages complètement contradictoires. La pratique la plus répandue aujourd’hui, je crois, est de l’utiliser comme un phénomène de mode ou un ornement culturel, en prétendant le plus souvent dévoiler les mystères de son âme ou les secrets de ses prestiges (roulez, romans élégants ou trash, stupeur et lieux communs), dans cette espèce de fascination pour l’authentique ou pour l’identité qui est une des caractéristiques de nos sociétés contemporaines.

Une autre pratique est beaucoup plus minoritaire, parce qu’elle est plus difficile mais aussi parce qu’elle va à l’encontre des idées reçues. C’est celle que je propose de nommer du « repiquage » : faire passer une culture dans une autre, des traditions narratives ou poétiques dans d’autres, voire une langue dans une autre si c’est possible, et de se mouvoir pour ainsi dire dans un déplacement ininterrompu dans l’entre-deux, dans un état de déstabilisation permanente. Cette manière de participer simultanément à plusieurs cadres de référence (qui ne sont d’ailleurs pas restreints au traditionnel « dialogue franco-japonais »), sans s’identifier pleinement à aucun, on aura compris que c’était aussi celle de Rosny (c’est aussi celle qui m’intéresse le plus et que je tente, à ma manière, de pratiquer dans mes romans comme dans mes textes théoriques). Elle permet d’échapper à la fois aux automatismes et aux habitudes et de développer un regard critique sur notre société comme sur la société japonaise. Elle ouvre la possibilité de jouer avec différents registres et entre différents registres, ainsi qu’une aptitude à relier des éléments que l’on pouvait penser incompatibles. Il n’y a pas seulement là une manière féconde de s’adonner à la désormais fameuse « beauté du contresens », mise en lumière par Philippe Forest dans son essai magistral [15], mais l’entrée dans une logique mutante, multiple, contradictoire et parfois déconcertante.

[15] Philippe Forest, La beauté du contresens, et autres essais sur la littérature japonaise,

Nantes, Éditions Cécile Defaut, 2005.

Source : Bibliothèque Nationale de France

Il y a, on l’aura compris, bien des différences entre Léon de Rosny et Dany Laferrière. Si Rosny représente la genèse des conditions de production d’un savoir sur le Japon dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Laferrière représente à sa manière un certain état de ce savoir au début du XXIe siècle. De Rosny à Laferrière, nous sommes passés en moins d’un siècle d’un discours positiviste et encore unitaire à une écriture de la différence, d’une universalité de surplomb, éclairante ou qui se prétendait telle, à une universalité latérale, attentive aux failles, aux fissures, aux frissonnements.

Mais cette expérience, il n’est pas étonnant que ce soit le Japon, avec davantage d’intensité ou de souplesse que d’autres pays, qui permette aujourd’hui de la mener. Pays qui n’a rien de la contrée homogène et compacte dont on assène souvent l’image, strié au contraire de fissures multiples (qui sont autant d’ouvertures) et dont la culture s’est toujours construite dans le contact, avec la Chine évidemment, mais également avec la Corée, ainsi qu’avec les États-Unis et l’Europe depuis l’ère Meiji. Pays dont la langue même est née d’une expérience de décentrement et de réappropriation, à la fois polymorphe et polyphonique. Pays-creuset d’une autre modernité, où les tensions entre plusieurs sources de la culture et de la civilisation sont vives, parfois non résolues, peut-être insurmontables.

Pays en tout cas qui n’a jamais été celui d’une matrice culturelle exclusive et où, comme le dit Nakagawa Hisayasu, « l’ouverture aux civilisations étrangères (…) et la juxtaposition d’éléments culturels divers restent une caractéristique et une tendance fort marquée (…) dans le domaine religieux, mais aussi artistique, voire culinaire [16]. » Et ce n’est pas un hasard si c’est le Japon, société qui déborde de partout ce qu’on peut en dire, empire des signes mais aussi des sens et de la déstabilisation continuelle du sens, société de mixage des systèmes référentiels sans cesse en train d’interroger les catégories de sa propre existence, qui apparaît aujourd’hui à la pointe de cette expérience des frontières.

[16] Nakagawa Hisayasu, Introduction à la culture japonaise, PUF, 2005.

Michaël FERRIER

Michaël Ferrier et Dany Laferrière

à l'Institut franco-japonais de Tokyo,

8 octobre 2011

©2010 by Michaël Ferrier/Éditions Cécile Défaut

2021 Tokyo Time Table

Référence électronique :

https://www.tokyo-time-table.com/laferriere-basho-rosny-orientalisme-japon

NOTES

ET RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

(Lorsqu’elle n’est pas indiquée, la ville de publication est Paris).

BIBLIOGRAPHIE

LÉON DE ROSNY

Dictionnaire des orientalistes de langue française, François Pouillon (éd.), éditions IISMM-Karthala, 2008.

Chris Belouad, « Léon De Rosny et la spiritualité de l'Orient : une dernière incarnation du paradigme philologique de la Renaissance Orientale ? » Gallia, Bulletin de la Société de langue et littérature françaises de l'Université d'Osaka, n˚50, 2010, p. 23-32.

Luc Chailleu : Léon de Rosny (1837-1914) : première figure des études japonaises en France. Éléments de bio-bibliographie (maîtrise de sociologie, Université de Paris VIII, 1986).

Thierry Decoster , « Léon de Rosny et les études japonaises en France » : http://membres.lycos.fr/cherrycell/rosny.htm (n'est plus disponible en ligne).

Joseph Dubois, « La décentralisation des études japonaises en France, une nécessité pressentie par Léon de Rosny dès le XIXe siècle » (conférence au Collège de France, juillet 1991), Colloque didactique du japonais, Société française des études japonaises, 1997.

Léon de Rosny, Les écritures figuratives et hiéroglyphiques des différents peuples anciens, Maisonneuve et cie, 1860.

La civilisation japonaise, mémoire lu à la société de géographie le 5 avril 1861, Martinet, 1861.

Grammaire japonaise, accompagnée d’une notice sur les différentes écritures japonaises, d’exercices de lecture et d’un aperçu du style sinico-japonais, Maisonneuve et cie, 1865 (je remercie Estrellita Wassermann de m’avoir procuré ce livre).

Le Couvent du Dragon Vert, comédie japonaise, adaptée à la scène française, Maisonneuve et cie, 1873.

Anthologie japonaise : poésies anciennes et modernes des insulaires du Nippon, Maisonneuve et cie, 1873.

La civilisation japonaise, conférences faites à l'École Spéciale des Langues Orientales, E. Leroux,1883.

Le Bouddhisme éclectique, exposé de quelques-uns des principes de l'école, E. Leroux, 1894.

BIBLIOGRAPHIE

DANY LAFERRIÈRE

Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, Montréal, VLB, 1985; Belfond, 1989.

Éroshima. Montréal, VLB, 1987.

Je suis un écrivain japonais, Grasset, 2008 ; Montréal, Boréal, 2008.

L'énigme du retour, Grasset, 2009 ; Montréal: Boréal, 2009.

Tout bouge autour de moi, Montréal, Mémoire d'encrier, 2010 ; Nouvelle édition, Grasset, 2011.

Cécile Hanania, « De Hiroshima à Éroshima : une érotique de la bombe atomique en forme de haïku selon Dany Laferrière », Voix et Images, vol. 31, n° 1, (91) 2005, p. 75-87. Consultable sur : http://id.erudit.org/iderudit/011926ar

« Dany Laferrière : La conquête de l'espace », interview avec Pascale Navarro, Voir, mars 2000.

« Je suis un écrivain japonais », entretien avec Michaël Ferrier, réalisé le 8 octobre 2011 à Tokyo, NRF, numéro 599/600, « Du Japon », mars 2011.

BIBLIOGRAPHIE

AUTRES TEXTES UTILISÉS

Georges Casella, Les célébrités d’aujourd’hui : Joseph-Henry Rosny, bibliographie critique, Bibliothèque internationale d’édition, 1907.

Michaël Ferrier, Japon : la Barrière des rencontres, essai, Nantes, Éditions Cécile Defaut, 2009.

Sympathie pour le Fantôme, roman, Gallimard, 2010.

Philippe Forest, La beauté du contresens, et autres essais sur la littérature japonaise, Nantes, Éditions Cécile Defaut, 2005.

Fukuzawa Yukichi, Fukuzawa Yukichi chosakushû 1. Seiyô Jijô, Tokyo, Keio gijuku daigaku shubankai, 2002.

Jean-Yves Jouannais, Artistes sans œuvres – I would prefer not to, Hazan, 1997.

Nakagawa Hisayasu, Introduction à la culture japonaise, PUF, 2005.

Maurice Pinguet, Le Texte Japon, introuvables et inédits, réunis et présentés par Michaël Ferrier, Seuil, 2009.

J.-H. Rosny aîné, Mémoires de la vie littéraire, G. Crès et Cie, 1927.

COMPLÉMENTS

BIBLIOGRAPHIQUES DEPUIS

2012

Depuis 2010, date à laquelle a été prononcé ce texte, au colloque international D’après le Japon de l’Ecole Normale Supérieure, à l'initiative de Laurent Zimmermann, et notamment depuis 2012, date à laquelle il a été publié, quelques recherches passionnantes sont venues ébrécher le mur d'indifférence que je déplorais à l'époque et entamer la réévaluation que j'appelais de mes vœux. C'est une bonne chose. Je pose donc ci-dessous quelques compléments qui ne figuraient pas dans la version de 2012.

On citera notamment le cycle de conférences et de rencontres « Léon de Rosny, passeur de cultures » et notamment « À la table du traducteur », où sont intervenus des spécialistes aussi éminents que Patrick Beillevaire, François Macé, Philippe Rothstein et Thomas Jacqueau : voir ici.

Le merveilleux site Gallica de la Bibliothèque nationale de France s'est enfin décidé également à donner à Léon de Rosny une pleine page de références très riche : voir ici.

Un symposium international organisé par le CECILLE de l’université de Lille (Centre d’Études en Civilisations, Langues et Lettres Etrangères) s'est également tenu les 23 et 24 novembre 2015 à l’Université de Lille (Sciences Humaines et Sociales, Maison de la recherche) : voir ici.

Un autre symposium international, toujours co-organisé par le CECILLE et l’université Nishôgakusha en collaboration avec l’université Waseda, s'est tenu les 10, 11 et 12 octobre 2018, à l’université de Lille : « La circulation des savoirs entre l’Asie et l’Europe au temps de Léon de Rosny : les ouvrages chinois et les savoirs institutionnels, militaires, juridiques fin Edo / début Meiji » : voir ici.

Enfin, on citera aussi deux ouvrages partiellement ou entièrement consacrés à Rosny :

Léon de Rosny : 1837-1914; de l'Orient à l'Amérique, Bénédicte Fabre-Muller, Pierre Leboulleux, Philippe Rothstein, Villeneuve-d'Ascq (dir.), Presses Universitaires du Septentrion, 2014, réédité chez Open Edition Books en 2019.

La genèse des études japonaises en Europe. Autour du fonds Léon de Rosny de Lille, édité par Noriko Berlinguez-Kôno, Presses Universitaires du Septentrion, 2020.

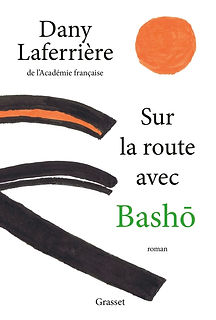

Quant à Dany Laferrière, il a continué à publier, avec le bonheur que l'on sait, sur sa passion japonaise : on se reportera notamment à son roman dessiné, Sur la route avec Bashô (Grasset, 2021).