Robert HARVEY

ロバート・ハーヴェイ

Ground Zero

Robert Harvey

©RH

Robert Harvey est « Distinguished Professor » émérite de littérature comparée et de philosophie à Stony Brook University à New York. Ancien directeur de programme au Collège International de Philosophie, critique, essayiste et traducteur (Lyotard, Derrida, Deguy…), il est l'auteur de nombreux ouvrages en anglais et en français, dont Sharing Common Ground (sur les hétérotopies et l’éthique) et Witnessness (Témoignabilité dans sa version française), sur la faculté d’être témoin. En 2024, il vient de terminer un manuscrit pour Bloomsbury, intitulé The Rhetoric of Manipulation et Parmi les gisants, penser le cimetière, dont nous publions ici les extraits concernant le Japon, avec l'aimable autorisation des éditions PUF.

À partir d'une déambulation dans les cimetières japonais, notamment celui de Yanaka, Robert Harvey propose une réflexion sur « le partage des vivants et des morts », qui débouche, de manière à la fois insolite et instructive, sur une réflexion sur l'appellation "Ground Zero", employée pour la première fois au sujet de Hiroshima et aujourd'hui dédiée à la mémoire des attaques du 11 septembre 2001.

Dans le partage des vivants et des morts,

il n'est jamais nulle part question que de noir ou de blanc.

Cerisiers dans le cimetière de Yanaka, Auteur : Ka23 13

Notre connaissance croît en emmagasinant des expériences et aussi, beaucoup, par la force de la différence et les contrastes que nous expérimentons. Les deux séjours de moins d'un mois que j'ai pu y passer sont insuffisants pour saisir comment le Japon compose avec les morts. D'ailleurs comprend-on jamais les variantes de cette symbiose chez soi ? On a beau s'enquérir auprès de proches, procéder à des recherches, rêvasser en flânant dans des cimetières, ce partage vital pour les mortels reste toujours paradoxal, énigmatique.

Archipel à l'extrémité de l'Extrême- Orient, isolé – du moins de l'Occident – jusqu'au XIXe siècle... il y a une tendance à penser que tout se passe là-bas aux antipodes de ce à quoi on est habitué « ici ». Cette tentation à la simplification redouble lorsque des voix hautement respectées «parmi nous» orientalisent ce qu'elles observent.

Dans le partage des vivants et des morts, il n'est jamais nulle part question que de noir ou de blanc. Si les costumes, les voiles et autres signes extérieurs portés aux obsèques japonaises sont, sous l'influence de l'Ouest, le plus souvent noirs, le vêtement blanc est profondément associé au rite de la veillée. On revêt les défunts de kimonos blancs, croisés vers la droite. Si la crémation au Japon est non seulement plus généralisée que chez nous mais même exigée par la loi, on y inhume les urnes et l'on érige des stèles funéraires dans ces terrains circonscrits à part qu'on appelle « cimetières ».

Le quartier tokyoïte de Yanaka est d'une tranquillité hypnotique. Il n'est pas loin du campus Yayoi de l'université de Tokyo où j'ai séjourné. Épargné, on ne sait pas comment, du bombardement incendiaire – notamment en mars 1945 –, Yanaka peut parfois donner l'impression de survivre inchangé depuis au moins le XIXe siècle. Descendre à la station Nezu, par exemple, pour y monter. Ou bien, de l'autre côté, Nippori. Ces deux stations embrassent le quartier. Pas de voitures ou si peu. Yanaka est constellé de temples. Il doit y en avoir vingt, trente. Celui consacré aux chats n'est pas ici, mais à Setagaya. Pourtant, Yanaka, c'est le royaume du neko – ce félin aux neuf vies. Il y en a partout.

Chat dans le cimetière de Yanaka, Source : Indy DecoPon, Flickr

Étonnante et admirable promiscuité des systèmes de croyance :

bien des Japonais ne se sentent pas voués à vie à telle ou telle religion.

On peut en changer, on peut en laisser.

Des dizaines de cimetières constellent ce village au cœur de la mégapole de 14 mil- lions d'humains grouillants. La nécropole qui porte le nom du quartier est vaste. D'autres, dans les enclos de temples bouddhistes ou dans tel ou tel jardin sont de taille modeste, même minuscules. Tous sont magnifiques dans leur variété et leur sobre discrétion. La fluette verticalité des stèles interpelle l'ignorantin comme allant de pair avec le sens de l'écriture du japonais. La juxtaposition de marbre et de bois aussi. On m'explique que sur le marbre sont inscrits les noms des membres de la famille qui y sont inhumés... qui y sont ou qui y seront. Car parfois les idéogrammes en creux de l'un des noms sont peints en rouge, ce qui signifie que la personne nommée est encore en vie. Croyance comme ici, parfois, en des réunifications dans un après-monde.

Sur les stèles en bois sont indiqués les noms posthumes (kaimyō) attribués par le moine (sōryo) appelé à lire un sutra pendant la veillée. À la centième question du niais que je suis, on m'explique que le monde des morts étant considéré impur dans la tradition shinto, on se tourne vers le bouddhisme pour tout ce qui est funéraire. Étonnante et admirable promiscuité des systèmes de croyance : bien des Japonais ne se sentent pas voués à vie à telle ou telle religion. On peut en changer, on peut en laisser.

Comme partout, les Japonais ont tendance à croire qu'une fois morts les êtres – ou quelque forme d'être – occupent une espèce d'espace autre. Une sorte de communication avec cette autre sphère se maintient par des rites de toute simplicité. Il n'est pas rare, lorsqu'on explore les quadrillages de ruelles tokyoïtes, que les boulevards ne laissent que difficilement deviner, d'observer des bouteilles en plastique remplies d'eau alignées au pied du mur extérieur de telle ou telle petite maison modeste à Yanaka. Serait-ce pour abreuver les âmes qui rôderaient la nuit ? Ou bien pour dissuader les chats de pisser contre les murs des bâtiments ? Candide n'a jamais réussi à obtenir la réponse définitive.

Cléo de 5 à 7, d'Agnès Varda (1962)

La scène du chrysanthème

Le symbolisme comparatif des fleurs relève de contrastes étonnants. Comme le confirme la séquence dans l'autobus vers la fin de Cléo de 5 à 7, les Français associent le chrysanthème avec les défunts. À la Toussaint en particulier, mais plus généralement le reste de l'année, on orne les tombes, au moins depuis la Grande Guerre, de fleurs et, de préférence, de chrysanthèmes (il y a aussi le coquelicot rouge). En revanche, nul besoin d'un voyage au Japon pour savoir que cette fleur qui éclot à l'automne (kiku) sert d'emblème de l'empereur, de son trône, de sa noblesse, de feu son empire. Et ceci pour des qualités encore plus explicitement en contradiction avec le deuil : le rajeunissement et la longévité. Le chrysanthème est censé incarner ces valeurs. En fait, il y a tout un langage des fleurs, a-t‐il appris, l'ingénu. Dans ce lexique des phénomènes dont le sens est porté par des fleurs il y a des cas tout de même évidents, comme le cerisier qui représente ce que sa floraison fait : la beauté éphémère et le renouveau annuel. Ou cette fleur d'hiver qu'est le camélia qu'on voit partout au Japon et dans tant de films, à commencer peut-être en 1921 par Kantsubaki de Ryōha Hatanaka, avec Masao Inoue. Comme le chrysanthème, le camélia figure la mort, mais aussi l'amour. Chaque couleur possible du lotus, l'innocent a-t‐il appris, évoque une idée ou une figure : la connaissance par le bleu, le Bouddha par le rose.

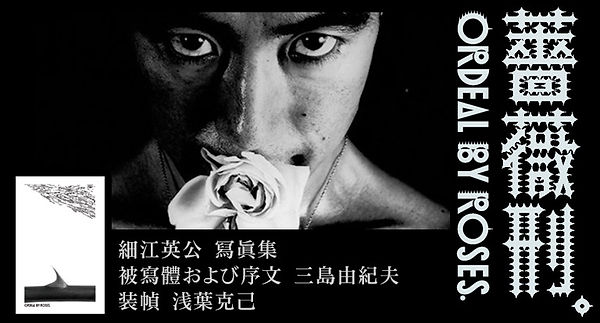

Quant à la fleur que nous, nous appelons rose, l'œuvre de Eikō Hosoe où Yukio Mishima s'imposa comme modèle fait signe comme champ de réflexion sur les rapports entre beauté, cruauté, extase. Intitulé Barakei (薔薇刑, traduit en français comme Ordalie par les roses), cet album réalisé au cours de 1961-1962 nous confronte à un complexe troublant que certaines fleurs semblent nous communiquer par la sorte de correspondance synesthésique à laquelle Baudelaire nous a sensibilisés.

Mais avant de perdre pied tout à fait, trébuchons ailleurs – là où je connais mieux le terrain.

薔薇刑 細江英公写真集 署名入り(細江英公・三島由紀夫・土方巽)

Ordalie par les roses, photographies de Hosoe Eikō, avec Mishima Yukio et Hijikata Tatsumi

« Ground Zero».

L'usage originaire, l'authentique, pointait l'emploi premier de l'arme nucléaire.

Mais comme menace d'autres

« Ground Zero»,

il y a l'embarras du choix...

(...)

Les attaques du 11 septembre 2001 ont enseveli très exactement 2 763 âmes sous les décombres des Twin Towers. Tétanisés, les Étatsuniens consacrèrent ce lieu sous le nom « Ground Zero ». L'attaque du 6 août 1945 sur Hiroshima tua entre 90 000 et 140000 individus – dont, il est vrai, 20 000 soldats de l'armée impériale. Le reste, des civils. Certains morts volatilisés sur le coup ; d'autres par suite d'agonies atroces. « Little Boy » détonna, comme prévu, à quelques 580 mètres au-dessus de l'hôpital Shima. Les techniciens du projet Manhattan qui développèrent la bombe nucléaire inventèrent un nom pour ce point précis à terre sous l'explosion, cet hypocentre : « Ground Zero ». Je vous laisse le soin d'interpréter la réincarnation de cette homonymie surgie de la langue anglaise cinquante-six ans après coup. En tant qu'Étatsunien, cet écart-sans-écart me coupe le souffle.

L'hébétude devant les attaques du 11 septembre 2001 se mua vite en colère vengeresse. Plus question d'un œil pour un œil, mais bien plutôt toute la gueule. Aussi une confusion inextricable règne. Qui blâmer ? Les djihadistes wahhabites ? Toucher ainsi aux « alliés » saoudiens ? Hors de question. Plus facile serait de s'attaquer à des entités nationales d'importance négligeable pour la sacro-sainte économie. Comme les talibans qui protègent Oussama ben Laden. Ainsi, une coalition bancale bricolée par les États-Unis envahit l'Afghanistan dès octobre 2001. Puis, pourquoi pas compléter la volteface à l'égard de l'Irak et, à partir d'une mise en scène saugrenue jouée à l'ONU concernant les armes qu'ils détiennent et liant le régime de Saddam à Al-Qaïda, procéder à une invasion «pré- emptive ».

Contre le cynique Donald Rumsfeld qui se vantait de faire abstraction du nombre de victimes, comptabilisons tout de même et rendons un minimum d'honneur à tous les « témoins intégraux », comme Primo Levi les nommait – tous ces morts qui depuis plus de deux décennies servent de monnaie pour rédimer l'atrocité de 2001. Se fiant aux chiffres que le Watson Institute for International and Public Affairs (à Brown University) compile avec un soin minutieux, chaque mois de la « guerre contre la terreur » aura fait le même nombre de morts chez les civils que la seule attaque du 11-Septembre. Soit au moins 380 000 innocents pour en venger 2 763.

Si les champs d'honneur, les grands cimetières sous la lune et les fosses communes que les guerres remplissent forment le substrat d'une nation, reflètent la mentalité d'un peuple national à telle ou telle époque, ce sont ceux d'Irak, d'Afghanistan, du Pakistan, du Yémen qui caractérisent les États-Unis de la première moitié du XXIe siècle. Cette perspective sur le monde – cette Weltanschauung – et la place actuelle des États-Unis s'accompagnent d'un inconscient gangrené par le déni quant aux crimes de guerre commis au nom du peuple étatsunien en août 1945. Ce refoulement est-il plus ou moins spectaculaire que l'ambiguïté qu'un certain Japon entretient par rapport aux crimes de l'époque de Hirohito ? Quelle commune mesure avec les excuses molles du roi des Belges pour le génocide congolais sous Léopold II ? C'est une liste inglorieuse, inégale et, surtout, à rallonge.

Ground Zero, Hiroshima, Source : aNto, Flickr

Ground Zero, Manhattan, Source : David Baxendale Flickr

Avec le temps, nous saurons si les États-Unis – comme perpétrateurs ou victimes – conserveront l'exclusivité du terme « Ground Zero ». L'usage originaire, l'authentique, pointait l'emploi premier de l'arme nucléaire. Au moment où j'esquissais ces réflexions, Marioupol, dans la région de Donetsk, agonisait, la résistance ukrainienne s'entêtait. Certains se demandaient si le doigt de Poutine était véritablement sur le bouton nucléaire, si son besoin d'une victoire à célébrer dans la gloire sur la place Rouge le 9 mai le ferait appuyer sur la gâchette. Cela ne s'est pas fait. Pas encore. Mais comme menace d'autres « Ground Zero », il y a l'embarras du choix. Tous les ennemis historiques et entêtés détiennent des têtes nucléaires et à foison. Certains – comme le Dirigeant suprême et Camarade respecté de la RPDC – trépignent d'impatience. D'autres – Israël, l'Iran, le Pakistan, l'Inde – tiennent plus ou moins la tête basse. Il n'empêche que n'importe quelle fausse manip déclencherait ce qu'on pourrait avec justesse nommer un holocauste.

En attendant de voir quel destin la monstrueuse invention nucléaire réserve à notre espèce et au monde qu'elle se targue de gérer, deux ensembles de monuments font office de tombeaux rappelant à la mémoire les victimes des événements officiellement associés au nom effrayant de « Ground Zero ». Plutôt cénotaphes que tombeaux, ce sont, en ordre chronologique, l'ensemble du Dôme Genbaku relayé par le musée de la Paix à Hiroshima et le musée national du 11-Septembre jumelé avec la Freedom Tower à New York.

Ce dernier a été officiellement rebaptisé « One World Trade Center ». Éhontément, par l'usage de la novlangue, tout est rentré dans l'ordre capitaliste. Un gâchis faramineux. Les mémoriaux, les Denkmäler devraient servir de suppléments pédagogiques à la mémoire afin de relayer la réflexion critique fondée sur des faits. Le noyau, l'œil de l'ouragan nucléaire, devrait servir d'œil de l'histoire. Rien, cependant, à « Ground Zero » Manhattan ne joue ce rôle. Même un terrain vague nous rapproche davantage de ce que nous partageons avec les morts.

Robert HARVEY

©2024 by Robert Harvey/PUF/Tokyo Time Table pour la mise en page